Etudes de Vivien Vassal

« Le castrum de Montoulieu et le peuplement dans la vallée de l’Alzon au Moyen-Age » dans Études héraultaises, n°32-33 (2002-2003), p. 5-30

Le castrum de Montoulieu a été étudié dans le cadre plus général d’un Inventaire portant sur les castra désertés. Il fait figure à l’instar des autres sites étudié, de cas particulier. Sa spécificité réside dans son développement assez important et sur une durée de vie relativement réduite.

La présentation du site pose d’abord les bases historiques de l’apparition du castrum dans les textes, au travers des mentions du château (1178) et du village (1292) mais aussi des lignages seigneuriaux, des milites (groupe de chevaliers) et de tous ceux qui le font vivre. Les seigneurs originaires du site (les de Montoulieu) partagent le pouvoir avec d’autres personnages, seigneurs de Laroque ou de Ganges, mais aussi avec des individus issus d’une couche inférieure de l’aristocratie, des damoiseaux originaires de manses (exploitation agricole) disséminés dans la vallée de l’Alzon. Le rôle de cet habitat dispersé (en manses) paraît un frein au regroupement castral. Les représentants de l’univerisitas castri c’est-à-dire de l’ensemble des habitants du castrum sont réunis en 1293, dans la chapelle castrale Notre-Dame : ils sont presque tous originaires d’un manse, d’où l’hypothèse que le castrum n’ait en fait jamais accueilli d’habitat permanent mais des structures d’appoint, y compris pour le groupe des chevaliers pariers. Ces chevaliers qui se partageaient la seigneurie sont vraisemblablement à l’origine de la création des premières constructions. L’emprise de cette classe chevaleresque reste perceptible à travers les vestiges monumentaux (phase de dynamisme du site) alors que la population paysanne, plus difficile à saisir à travers les textes parait également jouer un rôle déterminant dans l‘évolution du castrum, mais par effet négatif. Lorsque l’entente originelle entre les différents groupes familiaux n’est plus possible, faute de renouvellement générationnel, ou lorsque de problèmes politiques surgissent entre le XIIIe et le XIVe siècles, la cohésion villageoise n’est plus possible. Le sort du château, paraît aussi lié aux vicissitudes que connue la baronnie de Sauve, territoire administratif et judiciaire auquel Montoulieu est subordonné. Si les seigneurs et la population locale ont un rôle dans le manque de vigueur du castrum, les événements extérieurs sont aussi probablement imputables à la désertion progressive mais inévitable du site.

Au XIVe siècle, les Montoulieu finissent par être relégués sur les marges du territoire (on les retrouve notamment dans la plaine de Londres) quant aux autres coseigneurs ils paraissent absents, ils semblent qu’ils aient fui le site à l’instar d’une population paysanne relativement indépendante et ayant fait le choix de maintenir leurs activités dans les manses.

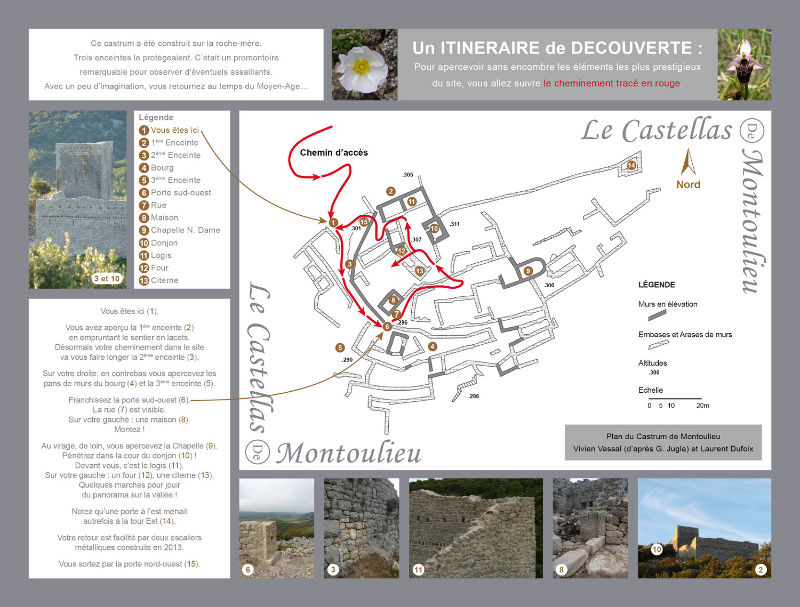

Au point de vue monumental, le site peut se définir en 3 grands ensembles, duquel émergent des éléments encore bien conservés ou identifiables : tour, résidence castrale, chapelle, enceinte, village, maison…

Le site castral se développe en éventail depuis un point haut, et tend à s’étendre vers le Sud et l’Ouest. Au sommet du site se trouve le noyau castral, premier ensemble identifiable, lui-même pouvant être subdivisé en sous-ensemble (tour, aula, courtines, annexes). Le deuxième ensemble se caractérise par une extension villageoise resserrée à proximité de l’ensemble castral et limitée par une fortification encore nettement perceptible en élévation. Des portes, au moins deux, ouvraient dans cette enceinte collective et des rues permettaient à l’intérieur de ce petit regroupement castral d’alimenter les points les plus importants (château, chapelle). Enfin un troisième ensemble plus difficile à saisir se situe au-delà de cette extension villageoise, et prend les mêmes caractéristiques que le deuxième ensemble. Cette zone était potentiellement habitée, on peut encore y voir des ruines assez avancées de constructions, voire de maisons. La différence majeure avec le deuxième ensemble est que l’on ne peut saisir la limite de cet accroissement de type rural, ce dernier ne possédant vraisemblablement pas d’enceinte collective. Ces deux derniers ensembles font de Montoulieu un site avec un intra-muros, le castrum proprement, dit et un extra-muros, le barri ou faubourg.

L’élément le mieux conservé et emblématique du site, se trouve inclus dans le premier ensemble, au niveau du noyau castral. La tour si elle est conservée sur près de 12 m de hauteur n’est qu’un des éléments constitutifs du site. Dominant le reste des ruines, elle semble être la première construction à s’y implanter. Il faut restituer en fait à ce bâtiment deux états, avec une construction primitive, peut-être une maison, dont la maçonnerie relativement soignée questionne sur la réalité de sa fonction : peut-être ne s’agit-il pas, dès son édification, que d’un simple habitat.

Ce bâtiment était couvert dès son origine d’une voûte surmontée d’un toit en bâtière. Il était également ouvert par une porte en rez-de-chaussée et une baie axiale placée assez haut. Il s’agit là de deux éléments typologiquement datants. Les détails architecturaux mis en évidences au sujet de la tour de Montoulieu permettent de la dater d’un large XIIe siècle (encadrements en plein cintre de la porte et de la baie, utilisation de claveaux longs et en panache). L’exhaussement de cet édifice suit de peu. Le castrum est mentionnée pour la première fois en 1178, cela ne signifie pas que la tour date précisément de cette époque, mais il y assurément à Montoulieu un site fortifié, voire déjà un village, qui lui vaut le qualificatif de castrum. La tour de Montoulieu, construction obtenue à partir d’une souche primitive, peut difficilement rentrer dans un corpus encore en cours de préparation. Ce corpus fragmentaire est composé des tours situées dans la région de Ganges-Sauve. L’histoire particulière de la tour de Montoulieu, ainsi que sa facture générale lui confère un rang particulier dans une liste où les comparaisons sont peu nombreuses. La plupart des tours de ce secteur, présentent en effet comme point commun, l’usage plus ou moins important de pierres à bossages. On peut toutefois citer quelques exemples gardois : les tours de Durfort et surtout la tour 2, datée des XIIe-XIIIe siècles, la tour de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille (bossages), la tour de Fressac (parements lisses), ou des sites héraultais : la tour de Tournemire (bossages), Laroque (bossages), ou encore Brissac (bossages). En revanche les points de comparaison de son décor architectural sont d’avantages à rechercher dans les édifices de culte romans de la région (églises de la Cadière, de Cambo, de Conqueyrac, etc.). Il faudrait pouvoir élargir la zone géographique à tout le piémont Cévenol, pour retrouver des exemples datés plus précisément.

En plus de la tour le noyau castral se compose de bâtiments et de sections de courtines reliés entre eux, et permettant de clore l’espace castral autour d’une cour centrale. Ces constructions semblent se faire progressivement mais dans un laps de temps assez court, conférant à l’ensemble un caractère spontané. Les techniques de constructions sont très proches de ce qui se pratiquait au XIIe siècle. Le couronnement du mur gouttereau Nord de la Grande salle ou aula, avec ses gouttières percé dans un mur surélevé, protégé par un hourd évoque également le XIIe siècle.

Les ouvertures de tirs ou simples jours ne sont caractéristiques d’aucune époque précise. La courtine Est qui relie la tour à l’aula, présente un appareil soigné et une porte dont les dimensions et la facture sont directement inspirées par la porte de la tour maîtresse. Nous aurions tendances à dater l’ensemble castral (tour et annexes) de la seconde moitié du XIIe siècle, avec peut-être une construction primitive du début du XIIe siècle.

Le second ensemble, est défini par tout ce qui se trouve compris entre le noyau castral et l’enceinte collective incluse.

Les vestiges de l’enceinte collective du castrum de Montoulieu sont, de peu postérieurs à la construction du pôle castral. C’est contre ce dernier, que la fortification du village vient s’appuyer en partie (angle Nord-ouest de la grande salle). Faut-il considérer que l’enceinte n’a été construite qu’une fois terminée la mutation de la résidence seigneuriale ; c’est-à-dire lorsqu’elle prit définitivement corps ? Ce n’est pas impossible. Il semblerait même qu’elle succède de quelques dizaines d’années l’installation des premières maisons à l’Ouest et sous le château. Présidant à l’édification de cette protection commune, il y a peut-être un programme comme en témoigne la présence d’un retrait de maçonnerie au niveau de la seule archère conservée. Ce retrait était peut-être destiné dès son aménagement à accueillir des maisons contre le parement interne de l’enceinte. Le choix de cette construction peut également être induit par une nécessité face à un certain danger. Un accord entre les divers habitants du lieu et l’autorité seigneuriale a dû être préalable à son édification puisqu’il s’agit de la construction d’un des éléments primordial du développement villageois. Aucun texte ne vient hélas donner de renseignement à ce sujet. L’enceinte vient par ailleurs perturber les accès au noyau castral. La poterne Nord-ouest de l’enceinte collective semble n’avoir été qu’une porte privée permettant de monter jusqu’au noyau castral et d’atteindre la poterne occidentale de ce dernier. Un mur de maison créant une petite parcelle triangulaire isole ce cheminement. Conférant à cette petite agglomération un caractère urbain, la fortification collective pérennise en principe la texture villageoise, en créant une césure forte entre un dedans et un dehors. Elle indique également un certain degré de maturité du groupement humain et de ses structures sociales. Il semble ici que cette enceinte n’ait pas suffi à maintenir ou à fixer la population. L’aspect général de cette enceinte, sa rusticité ou l’absence de flanquement mais aussi sa régularité en termes techniques, font penser à une construction de la charnière XIIe-XIIIe siècles, avec une préférence pour le début du XIIIe siècle. La forme des « archères » ne permet pas une datation fiable, car leur utilisation se prolonge durant tout le XIIIe siècle et même au-delà jusqu’au début du XVe siècle. Au sujet de la chapelle Notre-Dame (mentionnée seulement en 1292), il semble bien que l’on ait affaire au type des chapelles castrales du XIIe siècle : simplicité du plan, dimensions réduites, pas ou peu de décor.

Enfin, l’extension du village au Sud et à l’Ouest, en l’absence d’investigation plus poussée et en l’absence de mentions textuelles, ne peut être pleinement interprétée. Il est difficile d’attribuer systématiquement à toutes les structures constituant cet agrandissement du village la fonction d’habitat. Il semble bien que l’on soit face à des constructions diverses, dominées par les granges, les greniers, de simples casals et d’autres petits bâtiments ruraux à fonction agricole. Cependant, il devait également y avoir parmi ces constructions des bâtiments ayant fonction d’habitat (cas de deux bâtiments quasi identiques, l’un situé à l’intérieur de l’enceinte et l’autre à l’extérieur). Nous avons très certainement là un bon exemple de ce à quoi pouvait ressembler un suburbium castral au milieu du Moyen Âge. Dans l’ensemble ces bâtiments se sont vraisemblablement établis dans un même mouvement constructif, sans rupture apparente avec l’habitat situé intra-muros, entre 1150 et 1250. Cette dernière extension montre peut-être la véritable valeur pris par le castrum peu avant sa désertion, c’est-à-dire un simple lieu de stockage, une sorte de castrum-grenier à l’exemple de certains castra italiens.

Le cas de Montoulieu permet de montrer ce à quoi un village castral pouvait ressembler entre le XIIe et le XIIIe siècle. Le principal avantage du site réside dans son abandon précoce et dans le fait qu’il fut peu retouché. Il est le modèle idéal d’un site castral stoppé dans son évolution et figé à un certain degré de maturité. La qualité des vestiges monumentaux, leur état de conservation renvoient encore à cet état figé, eux-mêmes manifestant une durée d’occupation réduite (pas ou peu de reprises visibles). Dans l’ensemble du corpus de sites étudiés, Montoulieu s’intègre comme un jalon important même s’il est pour l’heure délicat d’établir une chronologie commune, chaque site ayant sa propre histoire monumentale.

En référence :

VASSAL 2003 : VASSAL, Vivien, « Le castrum de Montoulieu et le peuplement dans la vallée de l’Alzon au Moyen-Age », dans Études héraultaises, n°32-33 (2002-2003), p. 5-30

VASSAL 2010 : VASSAL, Vivien, Inventaire des sites castraux abandonnés du département de l’Hérault (34). Châteaux, habitats castraux et fortifications abandonnés des garrigues et des piémonts. Partie I : Les données historiques, Montpellier : Drac Languedoc-Roussillon, Services des Monuments Historiques, Décembre 2010.

VASSAL 2011 : VASSAL, Vivien, Inventaire des sites castraux abandonnés du département de l’Hérault (34). Châteaux, habitats castraux et fortifications abandonnés des garrigues et des piémonts. Partie II : Etude monumentale, Montpellier : Drac Languedoc-Roussillon, Services des Monuments Historiques, Juillet 2011